2025.09.03

【保存版】展示会コンセプトの作り方|企画から成功事例、コンセプトシートまで解説

「初めて展示会担当を任され、何から手をつけてよいか分からない」「過去に出展したが成果が出なかった」そんな悩みをお持ちではありませんか?

展示会の成功は、ブースの装飾や配布資料の豪華さだけで決まるわけではありません。重要なのは出展の目的やターゲット、伝えたいメッセージを一本の軸で貫く「一貫したコンセプト」です。

本記事では、展示会の事例を交えながらコンセプト設計の考え方やポイントを解説します。

出展の目的設計から効果測定の仕組みづくりまで、

戦略的な出展支援をご提案します。

展示会コンセプトとは?

展示会におけるコンセプトとは、出展の目的や訴求したいポイントをどう伝えるかを一本にまとめた軸のことです。コンセプトが定まっていれば、出展者はブースの設計、接客トーク、配布資料などを一貫した視点で決められるため、準備や判断に迷いが少なくなります。

逆にコンセプトがないまま進めると、装飾や配布物の印象は残っても「何を伝えたい展示なのか」が来場者に伝わりづらく、成果につながらないケースもあります。だからこそ「誰に、何を、どう伝えるのか」を明確にしたコンセプト設計が、展示会成功の第一歩となります。

コンセプトを決める前に整理すべきこと

展示会の準備を始める前に「なぜ出展するのか」「誰に伝えるのか」「来場者にどんな体験をしてもらいたいのか」を整理しておくことが大切です。これらを明確にすることで、コンセプトがぶれることなく、ブース設計や接客、資料制作まで一貫した施策を展開できるようになります。

出展目的の明確化(=ゴール設定)

展示会に出展する際は、まず「何を達成したいのか」という目的をはっきりさせることが大切です。新しい顧客と出会いたい場合は、名刺交換や商談機会の創出を中心に設計する必要があります。すでに取引のあるお客様との関係を深めたい場合は、追加の提案や新しいサービスの紹介を通じて、継続的な取引につなげる工夫が求められます。

自社の認知度を高めたいのであれば、業界の中で存在感を示せるようなブランディングの打ち出し方が重要です。また、新しい商品やサービスを発表する場合には、来場者の反応を集め、改良や販売戦略に活かすこともできます。

このように出展目的を整理することで、展示会の準備や評価を一貫して進められるようになります。

ターゲット像の言語化(=誰に届けたいか)

展示会の成果を左右する大きな要素のひとつが「誰に届けたいのか」を明確にすることです。来場者全員を対象にするのではなく、自社にとって価値のある層を具体的に言語化することで、訴求内容やブース設計の方向性が定まります。

例えば、業種であれば製造業や小売業、医療関連、スタートアップなどに分けられます。役職では、経営者、マーケティング担当者、購買担当者、エンジニアといった立場ごとに関心のポイントが異なります。また、来場目的も「情報収集」「比較検討」「導入検討」「学習目的」など多様です。

さらに、その人が決裁権を持つ経営層なのか、現場担当者なのかによってもアプローチは変わります。展示会全体の来場者属性と、自社が本当に狙いたいセグメントを見極めることで、無駄のないメッセージ設計が可能になり、商談につながる確率も高まります。

出展する製品・サービスの“提供価値”の整理

展示会で成果を出すには、自社の製品やサービスが「どのような価値を提供できるのか」を明確に伝えることが不可欠です。まずは、来場者にとっての課題や悩みを洗い出し、それを解決できる具体的な方法を整理しましょう。

また、競合他社と比べたときの強みも重要です。機能や価格だけでなく、導入のしやすさや運用サポートなど、来場者が導入を判断する際に決め手となるポイントを意識する必要があります。さらに「時間短縮」「コスト削減」「業務改善」といった、顧客の行動や成果に直結するメリットを言語化することで、ブースでの会話が一層具体的になります。

実績や導入事例、ユーザーの声といった裏付けを用意しておくことも信頼につながります。数字や事例があることで説得力が増し、来場者が「この企業なら任せられる」と感じる後押しになります。

来場者にどんな体験をしてもらいたいかを考える(=ブース体験の設計)

展示会では、来場者がブースに立ち寄った瞬間の第一印象から、その後の会話や資料閲覧までがひとつの「体験」となります。この体験をどう設計するかによって、来場者が自社をどう記憶し、どの程度関心を深めるかが左右されます。

まずは、カラーやキービジュアル、キャッチコピーなどを統一し、ブース全体で伝えたい世界観を明確に示すことが大切です。その上で、「この場で何を伝えたいのか」をはっきりさせましょう。例えば、製品の強みや導入事例を分かりやすく提示することで、短い時間でも来場者に訴求ポイントを届けられます。

さらに、思わず足を止めたくなる仕掛けも効果的です。印象に残るキャッチコピーやインパクトのある装飾、参加型の体験コンテンツを組み込むことで、ブースは単なる展示の場ではなく「来場者が体感する場」へと変わります。こうした工夫が、立ち寄りから会話、そして商談への自然な流れを生み出していきます。

社内の役割分担・進行体制の確認

展示会を円滑に進めるには、社内での役割分担と進行体制を事前に整理しておくことが外せない準備のひとつです。誰が説明を担当し、誰が受付や声かけを担うのかを明確にすることで、ブース全体の動きがスムーズになります。

また、商談や接客の基本フローを事前に決め、トーク内容を統一しておくことで、来場者への対応に一貫性が生まれます。

さらに、配布資料や名刺の管理方法も重要です。資料を誰が渡すのか、名刺情報をどのように記録・回収するのか、リードを獲得した後にどの部署がフォローするのかを定めておけば、展示会後の商談化率を高められます。役割を明確にした進行体制は、当日の混乱を防ぎ、成果につながる展示会運営を支える基盤となります。

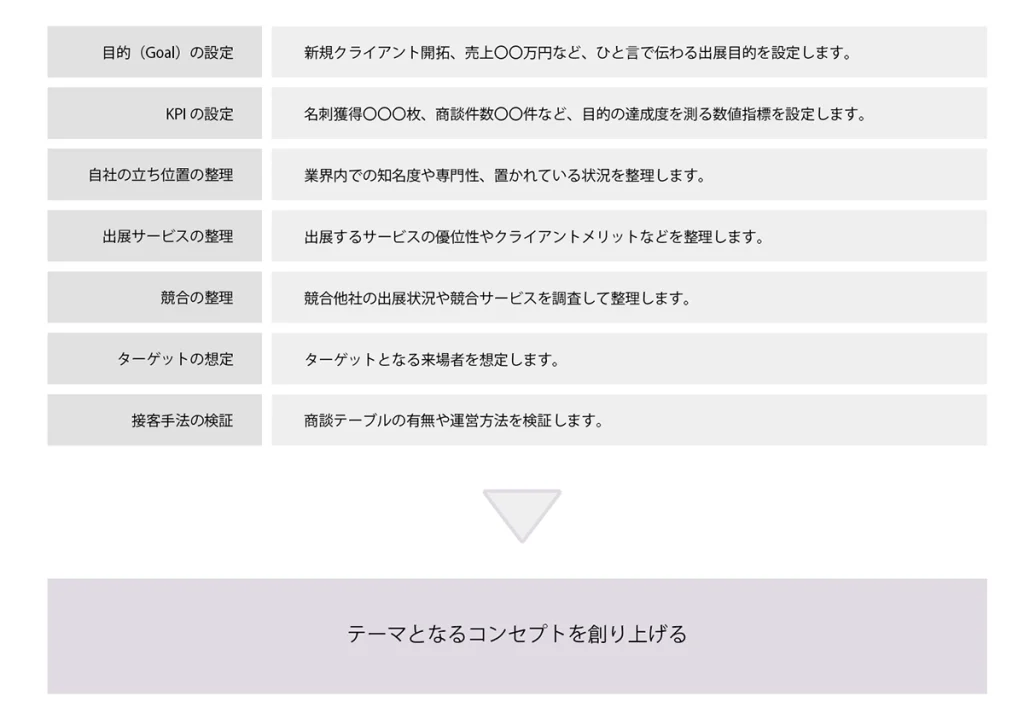

展示会のコンセプトシートを活用した設計例

展示会の準備を効率的かつ一貫性をもって進めるためには、出展目的やターゲット像を感覚的に考えるだけでは不十分です。全体を整理するツールとして役立つのが「コンセプトシート」です。目的、KPI、競合や自社の立ち位置などを一枚にまとめることで、社内の共通認識を持ちながら準備を進められます。

上図のシートでは、以下のような項目を整理します。

- 目的(Goal)の設定:新規顧客獲得や売上目標など、出展の最終ゴールを明確化。

- KPIの設定:名刺獲得枚数、商談件数など、達成度を測る指標を具体化。

- 自社の立ち位置の整理:業界内での知名度、専門性、競合との差異を確認。

- 出展サービスの整理:優位性や来場者にとってのメリットを明文化。

- 競合の整理:競合他社の出展状況やサービスと比較し、差別化の視点を持つ。

- ターゲットの想定:業種・職種・立場を想定し、狙うべき来場者像を具体化。

- 接客方法の検討:商談テーブルの配置、声かけの流れ、フォロー体制を確認。

こうした要素を整理したうえで、最後に「テーマとなるコンセプト」を導き出すことで、展示会全体の軸が定まり、ブースデザインから接客、資料制作まで一貫した戦略を展開できます。

展示会のコンセプトをより具体的にするための4つのポイント

① 展示会で出会いたい“理想の来場者”は誰か?

「誰と名刺交換できれば成果につながるのか」を具体的に描くことは、展示会戦略の出発点となります。単に「製造業の担当者」「経営層」といった大まかな分類にとどまらず、来場者が抱える課題や検討の段階まで想定することが重要です。

例えば「コスト削減を検討している購買担当者」と「新しい仕組みを模索している現場マネージャー」では、響くメッセージも展示内容もまったく異なります。

理想の来場者像を明確にすれば、どんな資料を用意すべきか、スタッフがどんな声をかけるべきか、ブースでどんな体験を提供すべきかが具体化され、成果につながる出展設計が可能になります。

例

- 中堅建設会社の購買担当者:資材や業務システムのコスト削減を検討している。

- 製造業(従業員100名以上)の現場マネージャー:人手不足と業務の属人化に課題を感じている。

② その来場者が抱えている“課題”や“ニーズ”は何か?

理想の来場者をイメージしたら、その人が日常業務でどんな悩みや課題を抱えているのかを具体的に描き出します。課題やニーズを整理することで、ブースでの展示内容やトーク、資料設計に反映でき、来場者に「これは自分に関係ある話だ」と思ってもらいやすくなります。

単なる一般論ではなく、来場者が直面している状況を想像しながら記入するのがポイントです。

例

- 現場作業がアナログで、ミスや伝達漏れが多発。マニュアル化やシステム化で標準化を図りたい。

- 営業活動の情報共有が不十分で、顧客対応が属人化している。CRMやSFAでデータを一元管理したい。

- 新規事業を検討しているが、導入にあたっての事例や他社の活用方法を知りたい。

③ 自社の商材で“どのように課題を解決できる”か?

来場者の課題が明確になったら、自社の製品やサービスでどう解決に導けるのかを整理します。ここでは「機能説明」に終始するのではなく、来場者が抱える困りごとに直結する“解決シナリオ”として提示することが重要です。

展示会ブースでは限られた時間で関心を引く必要があるため、短い言葉で「何がどう改善されるのか」を示すことが効果的です。

例

- 調達業務を一元管理できるSaaSツール。導入企業では月10時間の業務削減と調達コスト10%削減を実現。

- 業務手順を標準化できるタブレットアプリ。動画マニュアル化により、新人でも即日対応可能に。

- 顧客データを統合できるクラウドCRM。営業現場での情報共有がスムーズになり、商談成立率を15%向上。

④ それを裏付ける“証拠・実績”や“納得材料”は?

解決策を提示しただけでは説得力に欠けます。来場者が「本当に効果があるのか?」と感じる場面で、信頼性を補強するのが実績や第三者の声です。展示会では「導入企業の声」や「利用実績」「外部メディアでの紹介」など、裏付けとなる第三者の声や導入実績など、信頼につながる事実を示すことが必要です。ブース内のパネルや資料に具体的な数値や事例を盛り込むと効果的です。

例

- 導入企業の声「毎月の調達業務が2日短縮。担当者の残業もほぼゼロに」

- 累計300社以上に導入済み。業界誌や経済メディアでの掲載実績あり。

- 海外10カ国で利用され、業種別の成功事例を公開済み。

展示会コンセプトを反映させるポイント

コンセプトを整理したら、それを来場者に伝わる形に落とし込みます。ブースのデザインや導線、接客のトークや資料まで一貫性を持たせることで、展示会での体験が印象に残り、成果にもつながります。ここでは、その具体的な反映ポイントを紹介します。

キャッチコピーやキービジュアルに反映

来場者が最初に目にするのはキャッチコピーとビジュアルです。例えば「調達業務の工数を半分に」「人手不足でも現場を止めない」といった課題直結型のコピーを大きく掲示します。その横には導入事例の数値や改善効果を図解で示し、1秒でメリットが伝わるように配置します。

ポイント

- 来場者の悩みに直結するコピーを掲示(例:「調達コスト10%削減」など)

- 数値や事例を図解し、1秒でメリットが伝わるビジュアルにする

- 装飾や配色は世界観を統一し、「何の展示か」が直感的にわかる状態にする

ブース導線・レイアウトに反映

来場者がどの順番でブースを回るかを想定して導線を設計することが大切です。入口付近で「課題の提示」に共感を得て、中央で製品体験、奥で導入事例や商談へと誘導すると、自然な流れで関心を深められます。立ち止まってから商談につながるまでを一つのストーリーとして設計しましょう。

ポイント

- 入り口で「課題」に共感してもらえるパネルを設置

- ブース中央には「体験」や「デモ」を配置し、実感を得てもらう

- 奥では「導入事例」や「信頼性」を示し、商談スペースに誘導

- 来場者が立ち止まる→体験→対話→商談へと自然に進める動線を意識

トークスクリプトや資料設計に反映

ブースでの会話や資料の内容は、バラバラにならないように統一感を持たせることが重要です。来場者の課題を聞き出す質問から始め、「解決策」と「信頼できる証拠」をセットで伝えることで説得力が高まります。短時間で理解してもらえるように、接客フローをシンプルに設計しておくことが効果的です。

ポイント

- 接客は「課題のヒアリング→解決策→実績紹介」の流れを徹底

- 3分以内で要点を伝えられるトークスクリプトを用意

- パネル、資料、トークのメッセージを統一して矛盾をなくす

- 「どう役立つか」と「なぜ信頼できるか」をワンセットで説明

展示会ブースのコンセプト事例

ここでは、実際に担当させていただいたブース事例を通じて、どのようにコンセプトが空間設計に落とし込まれているかをご紹介します。

視認性を高めるブースデザイン

参考:第18回コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2025 in 大阪|株式会社Scene Liveさま

2025年5月28日~29日にマイドームおおさかで開催された「第18回コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2025 in 大阪」にて、株式会社Scene Liveさまの展示会ブースを担当しました。今回のコンセプトは「遠くからでも認識でき、来場者を引き込み、体験を通じてサービス価値を伝える空間設計」です。

サービスロゴはLEDチャンネルサインで掲示し、遠方からの視認性を高めると同時に、ブランドカラーと間接照明を組み合わせて世界観を統一。壁面にはサービスの特徴を端的に伝えるキャッチコピーを配置し、来場者の足を止めやすくしました。さらに、正面には3台のモニターを設置し、実際のシステムを操作できるデモを実施。来場者がサービスの魅力を直感的に理解できるよう工夫しました。

家具の魅力を際立たせるラグジュアリーな空間を演出

2025年4月26日、高島屋大阪店6階 家具・寝具売場にてBaxterさまとMERIDIANIさまの店舗内装デザイン・施工を担当しました。今回のコンセプトは「ブランドごとの世界観を最大限に活かし、家具そのものの魅力を際立たせる空間設計」です。

Baxterさまのエリアでは、落ち着いた照明と柔らかな光を用いて、家具の重厚感や素材感を引き立てる演出を実現。細部の仕上げまでこだわり、ラグジュアリーな雰囲気を感じられる空間に仕上げました。

MERIDIANIさまでは、白を基調とした明るい空間に家具が映えるようライティングを設計。シンプルだからこそ施工の精度が求められるデザインで、洗練された印象を作り出しました。ブランドごとに異なる素材・色彩・光を丁寧に調和させ、来店者が家具の美しさを直感的に感じ取れる空間となっています。

未来の美容体験を届けるサステナブル設計

参考:2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博) | 株式会社ナンバースリーさま

2025年4月15日〜21日に大阪・関西万博のフューチャーライフヴィレッジ(D2エリア)にて、株式会社ナンバースリーさまの展示ブースデザイン・施工を担当しました。今回のコンセプトは「未来の美容体験を提供しつつ、環境にも配慮したサステナブルな空間設計」です。

ブースは3つのゾーンを巡る構成とし、来場者が順に体験を楽しめる導線を設計。過去のCOSMEWEEKで使用したブースの一部を再利用することで、環境負荷を軽減しました。さらに、ミルダン(段ボール素材)や紙管といったエコ素材を活用し、廃棄物を抑えつつデザイン性と構造性を両立。全体は白を基調に、グリーン装飾を効果的に取り入れることで清潔感と未来感を表現しました。

この工夫により、多くの来場者が「未来の美容室」を実際に体験できる場となり、ブランドの世界観とサステナビリティの両立を示す展示となりました。

展示会のコンセプトでお困りならリンクストラテジーへ

展示会のコンセプト設計でお悩みの方は、リンクストラテジーにぜひご相談ください。

私たちは、ただ“見た目を整える”だけの装飾ではなく「誰に、何を、どう伝えるか」を考え抜いたデザインをご提案しています。訴求力のあるブース設計、限られた予算内での最適化、展示会後も活用できる設計など、ブランディングと実務の両面からサポートが可能です。

「1小間でもしっかり目を引く装飾にしたい」

「コストを抑えながらも印象に残るブースにしたい」

そうしたご要望に対する考え方や取り組みについては、当サイトご紹介していますので、是非参考にしてください。

コンセプト設計の参考になる出展事例や、

展示会ブースデザインの工夫をご紹介しています。

あわせて他のページもご覧ください。

この記事の監修者

リンクストラテジー株式会社

本記事は、展示会業界で20年以上のキャリアを持つ当社代表の監修のもと、リンクストラテジー株式会社が制作しています。当社は展示会ブースの設計・施工を中心に、内装デザイン、イベント空間、グラフィック制作まで幅広く手がける空間デザイン会社です。